Sono le 22.21 di venerdì 27 ottobre 2023. Comincio a scrivere questa newsletter quando a Gaza mancano internet e l’elettricità da circa un paio d’ore, la popolazione è completamente isolata e le truppe di Israele sembrano pronte a invadere la Striscia via terra dopo aver già intensificato gli attacchi via aria. La manderò tra poco più di 9 ore e dunque, quando tu la leggerai, molto sarà successo di cui noi non sapremo mai nulla. È questo che significa impedire le comunicazioni e i collegamenti di un popolo con il resto del mondo, anche solo con la superficie del mondo: soffocare voci, vite e verità, lasciarle sul fondo di un abisso mentre si ostacola il passaggio di qualsiasi luce, persino quella dei sommozzatori.

Chi racconterà la loro storia, se mai qualcuno lo farà? Quando? E come?

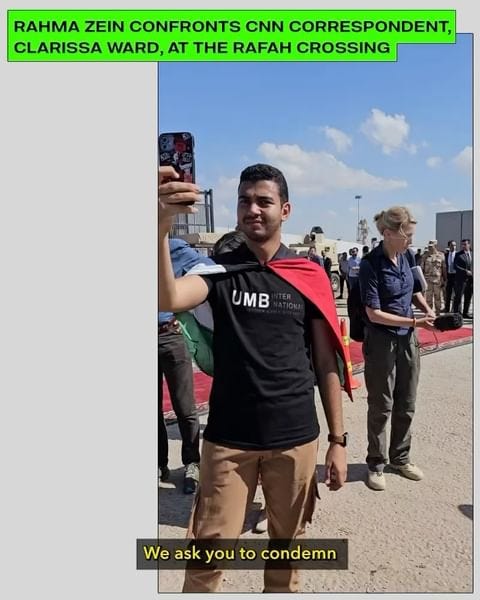

Giorni fa sono stata scossa da un video in cui si poneva proprio questa questione, con un impeto e una precisione a cui mi è stato impossibile sottrarmi: chi racconta le storie delle persone? A chi appartiene la possibilità di narrare un popolo e non un altro? Dov’e la certezza che quella narrazione sia veritiera, equilibrata e giusta? Ovviamente ognuna di queste risposte ha a che fare con una cosa più di tutte le altre, ancor più dell’etica e della morale (molto di più): il potere. Il potere di raccontare e di farsi ascoltare (attraverso mezzi di comunicazione, prodotti dell’industria culturale, potenza diplomatica, risorse economiche e militari). La storia più diffusa sarà dunque quella più potente e spesso chi ha più potere non racconterà la storia più completa e veritiera. Ne racconterà, al contrario, una molto forte ma altrettanto parziale. Ce l’ha insegnato la storia, ce lo mostrano chiaramente i nostri rapporti personali, ce l’ha sbattuto in faccia quest’ultimo decennio di proteste per una maggiore e migliore rappresentanza delle minoranze (ovvero delle storie con molto meno potere: femminili, afroamericane, queer, native, latine e così via), ce l’ha ribadito appunto qualche giorno fa Rahma Zein, attivista egiziana in dialogo con Clarissa Ward, giornalista americana di CNN, a Rafah, al confine tra Egitto e Gaza.

Negli ultimi decenni la narrazione mainstream, quella in cui noi stessi e noi stesse siamo immerse, quella appunto più potente e diffusa da questo lato del mondo è stata occidentale (appunto), bianca e democratica. Non limitandosi a raccontare di sé, nella sua stessa trama ha inglobato molte altre parti di mondo e molte altre culture diverse dalla propria, spesso deformandole, mostrandole soltanto dalla propria prospettiva e, nei casi peggiori, spogliandole di qualsiasi rilevanza. Addirittura disumanizzandole, in nome di una disumanizzazione ritenuta più grave, a propria volta subita (l’Olocausto, l’Undici Settembre, il Bataclan). Uno di questi casi, come avrai già capito, è quello di buona parte del mondo arabo, ma soprattutto della Palestina e del popolo palestinese, un popolo di cui la maggior parte di noi sa pochissimo (mi vorrai perdonare se tu sei tra coloro che invece ne sa molto, immagino tu stia seguendo il filo del mio discorso e lo comprenda) e di cui da domani - letteralmente - potremmo sapere ancora meno. Salvo che non cominciamo sin da ora, sin da subito a invertire la tendenza. A leggere, evidenziare, prediligere e dare potere a storie che fino a oggi non ne hanno avuto. Magari facendoci aiutare a nostra volta, ché di resistenze (coscienti o meno) ne abbiamo parecchie.

Avevo iniziato a capire qualcosa dell’oppressione dei Palestinesi, ero inorridito e mi sentivo sopraffatto da un’esigenza quasi fisica di agire. […] Due cose mi ossessionavano […]: ero un contribuente statunitense i cui soldi - i miei soldi - venivano spesi per perpetuare l’occupazione. Ed ero un laureato alla facoltà di Giornalismo dell’Università dell’Oregon sbigottito dalla copertura scadente - per non dire pessima - che i giornalisti americani dedicavano alla questione palestinese. […] Mi ero sforzato di seguire il loro esempio per poi scoprire che il loro operato sull’argomento era davvero carente e vergognoso. Non mi avevano affatto informato. Prima della laurea, nonostante tutti i giornali letti e i notiziari televisivi visti, non avevo la più pallida idea di chi fossero i Palestinesi e delle ragioni per cui lottavano. Anzi, come racconto in questo libro, associavo i Palestinesi al terrorismo.

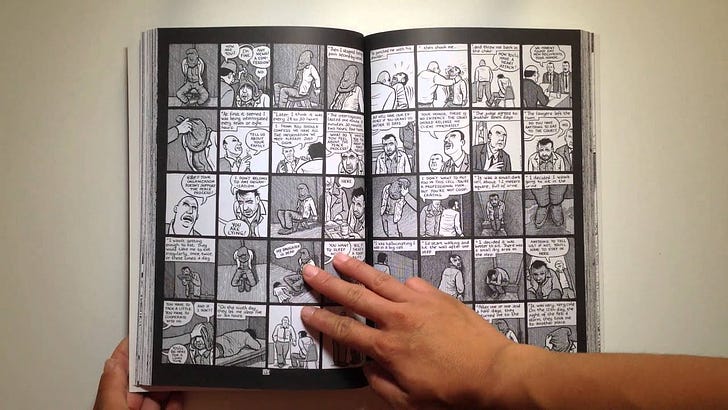

A parlare è il giornalista maltese naturalizzato statunitense Joe Sacco, il libro a cui fa riferimento è Palestine, quella che negli anni Novanta finì per diventare una delle opere più importanti del giornalismo americano e occidentale perché arrivò al mondo in una forma tanto rivoluzionaria quanto il contenuto che portava al suo interno: Palestine è una graphic novel, un fumetto. E Joe Sacco è, dunque, il capostipite del cosiddetto Graphic Journalism, un modo di fare inchiesta e informazione che usa volutamente l’illustrazione e il linguaggio tipico di un mezzo culturale pop: nuvolette, ironia, leggerezza, caricature, colore, humor e narrativa.

Un capolavoro.

Palestine uscì in 9 numeri subito dopo i viaggi di Joe Sacco del 1991 e 1992 nei Territori Occupati, sia a Gaza che nella Cisgiordania, sia da solo che in compagnia di altri - pochissimi - colleghi che come lui volevano capire qualcosa in più di quella parte di mondo, di quel conflitto ingiusto seppur molto altisonante dalla parte di chi aveva più potere e informare il mondo in modo diverso. Tra cui un fotografo giapponese. Oggi, a distanza di 30 anni e davanti a un conflitto che sta attraversando una delle sue fasi peggiori (forse la peggiore dopo la nakba - la “catastrofe” - del 1948) Palestine è un’opera unica che, tradotta in italiano e disponibile in libreria nell’ultima edizione Mondadori del 2018 e in ristampa proprio nel 2023, restituisce ai Palestinesi, alla loro lotta ma soprattutto alla loro vita e alla loro cultura una dignità e un’urgenza roventi. Questo libro arde di vita (dei personaggi), di partecipazione (di chi legge), di profonda, dolorosa e immane umanità (di chi spesso non ne ha ricevuta o se ne è visto privato) e infine di giudizio (mai dell’autore in prima persona, bensì del giornalismo realizzato al suo meglio, questa volta sì, sotto forma di riflessione e conoscenza). Il tutto portato sulla pagina attraverso il racconto eroico per antonomasia, dove di solito erano di casa i supereroi con i loro super poteri e adesso riescono a esserlo ragazzini che non hanno nulla se non un sasso, uomini che versano infinite tazze di tè zuccherato e raccontano sempre la stessa storia in stanze piccolissime e sovraffollate, donne che scelgono di portare il velo e vogliono rispetto, case che al posto del pavimento hanno la polvere e neanche più un ulivo, una terra che viene abusata, controllata e occupata illegalmente dai coloni israeliani (no, neanche questo è un nome da fumetto) e infine un ragazzo che ironizza sulla sua intenzione di rivoluzionare quel genere di narrazione e alla fine lo fa davvero.

Il suo lavoro di ricerca e inchiesta lo porta a essere testimone e narratore di soprusi, conflitti, omicidi, veglie funebri, bombardamenti, rappresaglie, occupazioni, minacce, sassaiole, atti di prevaricazione e abusi di potere che, se da un lato lo (e ci) obbligano a mettere in discussione il parallelismo di partenza tra Palestinesi e terrorismo e quello opposto e altrettanto potente tra Israele e democrazia, dall’altro gli valgono l’American Book Award nel 1996 e l’accostamento alla più grande opera fumettistica di questo genere e del suo secolo, Maus di Art Spiegelman.

Il conflitto tra Israeliani e Palestinesi continuerà finché continuerà l’occupazione, in qualsiasi modo o forma venga attuata, e questo libro, sebbene presenti contenuti che possono sembrare meno violenti e drammatici rispetto alla situazione odierna, affronta la sostanza di quell’occupazione. Non è un lavoro imparziale, se per imparzialità intendiamo il principio caro all’America per cui ogni schieramento dice la sua e non importa se nessuno dice la verità. La mia intenzione era pubblicare un libro non imparziale, ma onesto.

Tanto non è bastato, tuttavia, affinché la sua narrazione e le voci di chi la abita emergessero dall’oscurità e venissero in superficie, accettate e integrate in quella mainstream. E le conseguenze, quelle le abbiamo tragicamente davanti agli occhi in queste ore.

-

Grazie per avermi letta fin qui oggi. Questa newsletter termina qui, senza i consueti aggiornamenti sul mio lavoro: nulla di ciò che mi riguarda in questo momento, questa notte, ha importanza. Se vuoi seguirmi - parlerò ancora di Joe Sacco e della sua opera - puoi farlo su Telegram e Instagram, se vuoi comprare il mio libro oggi invece compra Palestine di Joe Sacco o il numero Palestina di The Passenger: mi fai senz’altro più contenta perché è una scelta che premia il buon giornalismo (ho messo i link affiliati, nel caso volessi contribuire alle spese di questa newsletter).

Ultima comunicazione: la graphic novel di Joe Sacco sarà protagonista di LIT - il bookclub della McMusa a novembre. Non potrei pensare a un luogo più inclusivo, rispettoso, safe e aperto dove portarla, sapendo che ogni partecipante avrà cura tanto del testo quanto delle opinioni e delle sensibilità di tutte le altre persone coinvolte. Se vuoi partecipare puoi iscriverti qui.

Finisco di scrivere alle 00.50, da Gaza intanto nessuna notizia.

Qui ci sentiamo tra due settimane, ciao.